A São Paulo Review publica, com exclusividade, o conto “Ilhas”, da escritora Gabriela Alemán. Nascida no Rio de Janeiro, de pais equatorianos, Gabriela foi criada e ainda vive no Equador. Tem PhD da Universidade de Tulane, em New Orleans, recebeu uma bolsa Guggenheim, em 2006 e, em 2007, foi selecionada pelo Hay Festival para integrar a Bogotá 39, uma seleção dos melhores autores com menos de 39 anos da América Latina. Publicou oito obras de ficção, a sua mais recente coleção de contos “La muerte silba un blues” (Random House, 2014) foi um dos finalistas do Prêmio Gabriel García Márquez. Em 2017, seu novo romance, “Humo”, será publicado pela mesma editora. (Apresentação de Sérgio Tavares)

***

Ilhas

* Por Gabriela Alemán *

Assim funciona a minha profissão: a gente se aproxima de um abismo de papeis, conjecturas e lantejoulas coloridas. Joga a isca. Se a sorte morder, ganha-se algo mais que um olho de peixe. Às vezes, é um marlim de cem quilos; outras, apenas uma linha que se perde em alto mar levando consigo horas de batalha.

A baronesa foi um grande peixe escorregadio. Na primeira vez em que contei sua história, fabriquei um peixe de plástico para a fotografia; o que relatei não era o que queria contar, foi o que queriam que eu contasse. Às vezes, também é assim, a gente sai apenas no empate. Cumpre-se, mesmo que não haja satisfação. Consegui distrair a atenção dos leitores com detalhes sobre um filme um pouco apelativo onde aparecia a baronesa, era o momento em que trocava o peixe de vinte centímetros pelo peixe grande. Nunca me perdoei por isso. Não porque não lhe tivesse feito justiça, como personagem não me atraía tanto, mas porque nunca pude contar a outra história, a que me interessava de verdade. A de por que o governo equatoriano deu carta branca a uma mulher que dizia ser muitas coisas e que oferecia tantas mais; que também era a história de uma imprensa europeia ávida por escândalos que se sobrepusessem às misérias da grande depressão, e que também era a história do prelúdio da Segunda Guerra Mundial.

Caixas chinesas, bonecas russas, histórias dentro de histórias, chamem como quiserem, esse foi o artigo que nunca escrevi. O que eu, de fato, contei, com alguma minúcia, foi a lenda que envolveu os oito habitantes da Ilha Floreana no Arquipélago de Galápagos entre 1930 e 1934; tudo o que disse foi baseado em especulações. Os poucos documentos que existiam eram entrevistas tendenciosas e artigos da época, não restava nenhum registro fotográfico. Só não se podia duvidar que os habitantes da ilha formavam um grupo incomum. A história remontava a 1930, quando chegou a Floreana o casal formado por Dora e Friedrich Ritter. O doutor Ritter era um dentista vegetariano, defensor do nudismo e da filosofia nietzschiana, que tinha removido a dentadura para substituí-la por uma placa de aço antes de viajar ao Arquipélago. Escrevia artigos pseudocientíficos com certa regularidade para algumas revistas, nos quais oferecia uma espécie de autoajuda para fanáticos. A maneira de salvar o mundo, dizia o doutor, seria por meio de uma vida ascética, repleta de dificuldades, que separaria os grandes homens da ralé. Tinha viajado a Galápagos para colocar suas teorias em prática. Era lá que ele realizava seus experimentos. Raramente aparecia em suas anotações a sua companheira Dora, vinte anos mais nova que ele; nunca mencionou, por exemplo, que a obrigou a remover sua dentadura para compartilhar com ele a placa de aço. Tampouco mencionou que, na ilha vulcânica onde escolheu viver, as verduras cresciam com grande dificuldade, e que na época de seca mal havia água suficiente para beber e nunca para os cultivos. Que a sua alimentação vegetariana consistia em porcos e cabras selvagens, remanescentes da época de cabotagem pirata nas ilhas encantadas. Depois contei que em 1932 tudo isso mudou. Os Ritter deixaram de ser os únicos habitantes da ilha quando chegou outra família alemã, os Wittmer. Vinham em busca de um clima adequado para a saúde do asmático filho adolescente de Heinz Wittmer. Eram camponeses bávaros; a mulher, Margaret, estava grávida, e era a segunda esposa de Heinz. Contei que os Ritter agiram com total indiferença, cercaram sua propriedade e não quiseram saber deles. Algo difícil de fazer em uma ilha de cento e setenta e três quilômetros quadrados, mas tentaram. Os Wittmer levantaram sua casa perto da única fonte de água nas alturas de Floreana, a poucos quilômetros do outro casal. Não tinham a intenção de incomodá-los, mas eram práticos, e também pensaram que ter por perto um doutor (ainda que dentista) era uma boa ideia, caso houvesse complicações durante o parto. As relações não eram cordiais, mas não houve enfrentamentos.

Em meados daquele ano, a cordialidade deixou de ser uma possibilidade. Desembarcou na ilha a baronesa com seus três amantes: Valdivieso, Lorenz e Phillipson, e tão logo o fez intrigou-se com os demais habitantes de Floreana. A principal razão do rompimento foram seus banhos. Ensaboava-se na fonte de água na colina, contaminando a água de todos. A água, no entanto, não foi o único problema entre ela e a diminuta sociedade. A baronesa decidiu construir sua casa junto ao cais de desembarque, em frente à Coroa do Diabo, e ao fazê-lo transformou-o em sua propriedade privada. Cobrava um imposto dos demais habitantes quando chegavam os barcos que traziam seus mantimentos.

Depois de muito resistir, eles tiveram de ceder. O resto da ilha era um pandemônio de rochas e arrecifes que impossibilitavam o desembarque. Em seguida, vinham as queixas a respeito do barulho, da música, das visitas, das orgias. Eram rumores que, por obra e graça do papel e da escrita, converteram-se em provas contra ela. Quando fiz a investigação para o artigo, encontrei uma carta de Ritter dirigida ao chefe territorial na qual a denunciava: “De forma alguma essa mulher tem a conduta que corresponde a uma pessoa normal; trata-se, inquestionavelmente, de uma desequilibrada espiritual, cuja permanência em um lugar habitado por sociedade tão exígua quanto a nossa significa uma real ameaça”. Essa evidência contundente que provinha do vegetariano com dentadura de aço aparecia, no meu artigo, como uma prova categórica contra a baronesa, quando, na realidade, era apenas informação que deveria ser tratada com cautela. Ao tomar minhas notas, apresentei alguns dados adicionais: que, como forma de pagamento pelo uso do cais, Margaret acabou como empregada da baronesa Wagner; que esse breve contato que mantiveram não foi impedimento para que surgisse entre ambas um ressentimento irracional; que Valdivieso (o único equatoriano) fugiu em um barco um mês depois de chegar; que Lorenz abandonou a baronesa no início de trinta e quatro alegando maus-tratos físicos, psicológicos e espirituais e foi parar na casa dos Wittmer; que o casamento Ritter não era dos mais sólidos; que Margaret não tinha grande apreço por seu enteado Harry; que Harry era um garoto introvertido que, após ajudar seu pai no campo, costumava embrenhar-se mato adentro. Por fim, e foi nisso em que insistiram os editores, descrevi com grande detalhamento essas festas às quais Ritter fazia oculta referência. Digamos que colhi um dado, mastiguei-o e então o estiquei. Digamos, também, que não era sequer um dado, senão um rumor, mas se ajustava à lenda. Dizia-se que a baronesa, então Imperatriz das Ilhas Encantadas, tinha protagonizado um filme de piratas dirigido por um amigo seu, o capitão Hancock, e que em algumas cenas filtravam-se certas perversões nas quais a Wagner aparecia nua; descrevi-as e, já que o fazia, aproveitei para incluir detalhes sobre sua pistola com empunhadura de pérola e o chicote do qual nunca se separava. Reduzi o filme ao fiel retrato de uma baronesa volúvel, com gosto pelo rocambolesco; enfatizei o rocambolesco. Esse foi o meu grande peixe de plástico. Mal fiz menção ao fato realmente perturbador da história, que em menos de quatro meses, em 1934, tivesse morrido (ou desaparecido) a metade dos habitantes da ilha. Isso mereceu apenas uma linha ao final do artigo. E então, depois de publicado, esqueci-me da baronesa e dos outros habitantes de Floreana. Até que um dia, vários anos depois, recebi um convite da Associação de Historiadores Navais para que fizesse uma palestra sobre as Galápagos em seu congresso anual em Porto Rico. Pareceu-me um convite estranho, mas aceitei; pediram-me que preparasse uma curta intervenção sobre a ocupação norte-americana do arquipélago durante a Segunda Guerra Mundial. Sabia muito pouco sobre ela, li alguns livros e preparei a exposição. Nunca fiz uma conexão entre a baronesa e a ocupação de Baltra. Isso não teria me ocorrido. Quando terminei a palestra, algumas pessoas se aproximaram para me parabenizar, a maioria, militares. Um em especial, com olhos estrábicos, insistiu que eu deveria passar pelo Arquivo da Marinha em San Juan. Deu-me um cartão e disse que eu o mostrasse ao bibliotecário para que ele me ajudasse. Agradeci, mas disse que ficaria poucos dias em Porto Rico, ao que ele respondeu que eu não me arrependeria, que encontraria documentos que me fariam reconsiderar a figura da baronesa Von Wagner de Bouquet. Fiquei intrigada, o que poderia saber um historiador naval, um homem da Marinha, sobre a frívola baronesa? Quando tentei falar com ele, tinha desaparecido. É aí que a história começa a mudar.

Saí da Casa Espanha, na Avenida Ponce de León, onde o congresso tinha ocorrido, em direção ao meu hotel, mas a meio caminho desisti. Uma lua enorme pairava sobre a ilha e eu queria ver o mar, deixei-me arrastar pela tepidez do ar. Fui dar no Passeio da Princesa, a espuma brilhava e escutei, de longe, as ondas batendo no cais. Um guarda me deteve quando seguia em direção ao porto, esclareceu que era proibida a passagem de civis para as instalações da Guarda Marinha dos Estados Unidos. Com todas as atenções que tinha recebido durante o dia no congresso, não tinha me dado conta de que a Marinha de Porto Rico era, na verdade, a dos Estados Unidos. Não tinha nem mesmo pensado sobre em que país estava, mas o que agora estava claro era que o arquivo para o qual me convidaram era parte de um arquivo militar norte-americano. Decidi que seria boa ideia visitar o homem no dia seguinte; foi o que fiz durante a manhã, mas quando apresentei o cartão na recepção ninguém reconheceu o nome. Disquei, então, o número de telefone escrito nela e não houve sinal; quando estava quase desistindo, subi até a biblioteca e entreguei o cartão ao atendente. O homem me mostrou uma mesa e me pediu que o esperasse enquanto ele procurava o que eu queria. Voltou com uma caixa, colocou-a sobre a escrivaninha e foi embora; não havia mais ninguém na sala.

Esvaziei o conteúdo sobre a mesa. Eram três volumes. No primeiro, encontrei vários envelopes de tamanho A4; no segundo, um caderno de capa dura escrito em alemão e várias folhas soltas escritas em inglês; o último trazia um pacote de fotografias da baronesa e um recorte de jornal. Nunca a tinha visto e senti uma enorme curiosidade. Não era o que eu esperava. Nas descrições da época, falava-se de uma mulher de singular beleza; a que estava à minha frente era comum e tinha uma mandíbula de cavalo. Havia fotos em tamanho passaporte de seu rosto e outras de uma travessia de barco. No verso, estavam especificadas as datas em que tinham sido tiradas. Todas eram de junho de 1932, o mês e o ano em que chegou ao Equador. Deviam ser fotos do cruzeiro que a levou até Guaiaquil. Quando terminei, passava das três da tarde.

O bibliotecário voltou a aparecer e me entregou um envelope, dentro havia uma única linha escrita sobre uma folha de papel, “se tiver uma câmera fotográfica, não hesite em utilizá-la”. Fi-lo de imediato, parecia ser um sinal de que não voltaria a ter acesso ao material. Quando terminei, voltei às quinze folhas arquivadas em envelopes separados. Eram informes sobre a baronesa, alguém tinha viajado com ela da Europa ao Equador. O primeiro documento falava de sua saída de Marselha; o último, sobre sua chegada a Guaiaquil. O homem (ou mulher) que os escreveu não parecia dedicar-lhe especial afeto, havia detalhes desnecessários (que agradeci, pelo tom vívido da descrição), graças aos quais quase pude tocar Eloísa. Duvidei da confiabilidade da minha câmera para captar com nitidez os textos escritos e transcrevi o último informe, o que fazia o relato mais minucioso.

Informe n. 15

Tinha supervisionado até o último detalhe da chegada. Duas horas antes da entrada no porto de Guaiaquil tinha se perfumado, maquiado e colocado o enorme colar de pérolas que descia por entre seus seios até chegar ao início do seu quadril. Usava uma tiara de diamantes sobre a cabeça cuja intenção era retirar o peso de sua enorme mandíbula de quadrúpede. Era inútil, era a primeira coisa que qualquer um percebia. Mas a baronesa sabia criar ilusões, com pós, base e o ângulo adequado (tinha feito disso uma ciência), podia se passar por uma mulher graciosa. Viajava na cabine da primeira classe, sozinha; tinha enviado Phillipson, Lorenz e Valdivieso aos camarotes da terceira onde havia reservado um quarto para os três. Na verdade, só os últimos dois o dividiram; desde que saíram do Panamá até a noite anterior ao desembarque, Phillipson dormiu com ela. Tenho certeza de que espera criar uma comoção ao desembarcar, e o fará com o rebuliço de suas valises, com seu pronunciado decote e, caso isso não baste, traz cartas de recomendação falsas em sua bolsa. Seu plano, uma vez em terra, é fazer com que o jornalista que cobre a rota do porto renda-se aos seus encantos. Isso é o que ela imagina, a baronesa nunca esteve no Equador; eu, sim.

Chegou por volta do meio-dia, a nuvem de mosquitos que a recebeu ao sair de sua cabine era pouco mais densa que a das mutucas que desenhavam no horizonte uma mancha negra que se reproduzia até o infinito enquanto avançava. Não podia ouvir os próprios pensamentos. O fedor de peixe em decomposição não saiu de seu corpo nem com os potes de mel que Lorenz levou ao seu quarto e nem com os outros com que se cobriu antes de submergir na banheira do quarto de banho de seu hotel. Sobre sua roupa, formaram-se continentes de suor, e sua habitual compostura não durou nem meia hora. Perdeu a tiara quando um empregado do porto que carregava quatro sacas de cacau sobre sua cabeça a empurrou ao passar a seu lado. Não parou de gritar até que os três homens que a acompanhavam chegassem até ela. Então mandou o equatoriano procurar o prédio do jornal mais importante da cidade, ordenou-lhe (olhou-o com olhos de predadora) que não voltasse até trazer o jornalista responsável pela Coluna Social, e isso só quando tivesse informado a ele quem era ela; mandou Phillipson procurar um hotel e manteve Lorenz ao seu lado, cumprindo as funções de cão de guarda. Se fizesse bem o serviço, consideraria dormir com ele essa primeira noite em terra (seu olhar também o dizia). A espera transcorreu dentro de um tempo espesso e lento.

Quando entardecia, Valdivieso voltou com o jornalista. Até então, a baronesa tinha conseguido que Lorenz transformasse sua bagagem em uma sala de estar. Um enxame de crianças segurava as pontas de um mosquiteiro; debaixo dele, a baronesa estendia-se sobre um enorme baú enquanto um serviçal a abanava. Os pescadores chamaram suas mulheres para que descessem ao cais e a vissem. A cena certamente seria comentada por semanas, quem seria a mulher? As opiniões se dividiam entre os que pensavam que era uma estrela de cinema e os que asseguravam que era só uma gringa rica. O segundo grupo era formado pelos que a tinham visto de perto.

Tem cara de mula — disse mais de um pescador.

Dei uma gargalhada quando terminei de ler o informe. Subitamente, a baronesa tinha virado uma pessoa; não mais se ocultava sob esse véu de mentiras que a tinha mantido distante. Foi como se tivesse descoberto uma amiga de infância da qual não guardava nenhuma lembrança. Os papeis e fotografias não somente tinham conseguido fazê-la aparecer, como a tinham fixado no presente, sob uma nova luz. No informe, havia uma certa maneira de narrar que respeitava o seu profissionalismo e que fez com que eu também me permitisse vê-la de outra forma. Avancei como uma menina gulosa sobre o recorte amarelado de jornal guardado no envelope com as fotografias, esperava que fosse a nota do jornalista. Era do jornal O Telégrafo de Guaiaquil, junho de 1932. Bingo!

Nela fundiram-se todas as culturas do Ocidente, deixando marcas profundas de uma suavidade magnífica. Fala de seus antepassados. Seu avô foi o último dos cavaleiros a possuir a Ordem de Maria Teresa. Sua avó foi prima donna do La Escala de Milão e cantou com Caruso. É sensitiva.

Li toda a matéria. Não mencionava uma única vez sua mandíbula, nem seu cabelo emaranhado, nem sua roupa encardida pelo suor. O jornalista estava hipnotizado, tinha esquecido o que fazia ali. Não teria feito melhor se a baronesa lhe tivesse pago para escrever a matéria.

Venho a essa gentil terra equatoriana em viagem de estudos… Tratarei de verificar as possibilidades de instalação, em uma das ilhas, onde não haja inconvenientes por causa de propriedades anteriores, de um grande hotel ou estação residencial para atrair turistas e imigrantes das melhores raças… O hotel será dotado de todo o conforto necessário a fim de tornar muito mais agradável a permanência temporária ou definitiva de milionários, turistas, artistas e pessoas ávidas.

A baronesa diz, o jornalista não volta a perguntar. Não lhe ocorre seguir uma linha indagatória que responda ao mais óbvio: como chegariam os turistas ao seu maravilhoso hotel, de onde sairiam os materiais de construção ou quem o construiria ou de quem seria o investimento ou em que os visitantes gastariam o dinheiro que trariam. Não, a nota segue a linha demarcada pela baronesa. Não foi só o jornalista, as autoridades também sucumbiram a ela e à sua oferta de melhorar a raça. O sonho de tantos governantes. Tinha vontade de aplaudi-la. Era uma mestra do embuste. Não era uma estrela de cinema, nem tinha dinheiro. Mas havia algo nela que convencia, algo que não permitia duvidar de que fosse alguém. Tinha o dom do encantador de serpentes; sua inteligência, somada a essa habilidade, funcionava como um relógio. Sabia calcular que palavras utilizar e o momento preciso de usá-las. Sem dúvida também devia ser uma grande leitora à qual não escapou o que escreveu o fundador da antropologia naqueles anos: os sapos deviam considerar outros sapos como o parâmetro da beleza. As autoridades mestiças com títulos de nobreza que a receberam, ao escutar sua oferta de aprimoramento racial, imaginaram um país povoado por eles mesmos. E, diante disso, quem podia duvidar? Deram-lhe carta branca e toda a sua estima.

Queria comentar o que tinha lido com alguém e esticar as pernas, estava há horas demais sentada naquela sala. Também me sentia atordoada, como se o grande marlim tivesse finalmente mordido a isca e eu não estivesse segura de que poderia arrastá-lo para dentro. Tinha, também, a história do cartão e o desaparecimento do homem com olhos estrábicos. E que a luz do sol começava a diminuir de intensidade e a noite a cair.

Abandonei minhas especulações quando ouvi um som, algo assim como as pequenas patas de um roedor arrastando-se e escorregando por um chão envernizado. Olhei para baixo, um enorme tapete se abria sob meus pés. Levantei os olhos e consegui ver uma sombra que passava no final da sala antes de desaparecer atrás de uma estante. Caminhei naquela direção mas não encontrei nada. Ao olhar pela janela, no telhado do edifício em frente, vi alguns lençóis brancos pendurados em um arame ondulando em meio à brisa vespertina, pareciam empurrar o edifício atrás deles. Me senti parte desse navio fantasma. Quando me virei, uma silhueta se distanciava da escrivaninha onde tinham ficado as minhas coisas. Quando voltei, minha câmera fotográfica não estava. A quem podia interessar que essas fotografias não saíssem da sala? Olhei o relógio, não me restava muito tempo para continuar examinando o material. Esqueci o roubo e peguei o segundo embrulho; não sabia alemão, mas mesmo assim folheei os minúsculos garranchos que formavam a letra intrincada de Harry, o filho adolescente de Wittmer, o enteado de Margaret. Em seguida, peguei as folhas que o acompanhavam, eram a tradução do diário. Li-o a partir de cima (iniciavam no ano trinta e dois), do início ao fim das duzentas páginas se fazia referência à baronesa. O adolescente estava arrebatado. As primeiras trinta páginas descreviam com extremo detalhe o voluptuoso corpo nu da baronesa, várias delas se concentravam na maneira em que as mãos do garoto se deteriam com minúcia e detalhe sobre ele. As vinte folhas seguintes eram descrições dos lugares onde ele poderia se masturbar sem que ninguém o descobrisse e então vinham trinta páginas de suas posturas e sensações enquanto o fazia. Sorri pensando na pessoa contratada para fazer a tradução, teria tirado as fotos da baronesa e seguido os passos de Harry?

O que vinha depois, no entanto, conseguia quebrar em mil pedaços o cenário passional que costumava acompanhar a lenda da Imperatriz. Segundo o diário, o diário do adolescente bobo que mal falava e com quem ninguém se importava, Ritter transmitia informação aos nazistas sobre a movimentação naval nas ilhas por uma rádio de ondas curtas. Seu pai a enviava – às escondidas de sua madrasta – a uma ala do exército alemão que não via com bons olhos a ascensão de Hitler. Sabia e o tinha escrito porque Lorenz, seu único amigo na ilha, tinha-lhe confidenciado que a baronesa fazia espionagem para os japoneses. Também escreveu que quando o rádio da Wagner se avariou ela se reuniu com Ritter para que lhe emprestasse o dele. Harry os tinha visto conversando durante a noite em mais de uma ocasião e sabia que Dora teria comido a baronesa viva se soubesse que a hostilidade que mantinha com o doutor era somente uma fachada.

Como não tinha me ocorrido? Faltavam menos de cinco anos para o início da Segunda Guerra Mundial. Os lados ainda se acomodavam mas já estavam delimitados. Deste lado do Pacífico importava tanto o que o Japão faria quanto o que a Alemanha pensava em fazer. Galápagos era a porta para o Canal do Panamá, era o arquipélago mais próximo do litoral do norte da América do Sul e em suas águas ancoravam falsos barcos pesqueiros e, longe da vista, submarinos de diversas bandeiras. Se alguém tivesse predisposição para a aventura ou o dinheiro rápido, esse era o lugar onde tinha de estar. E aí esteve Eloisa Von Wagner de Bouquet. Por que não vi antes? Porque me deixei convencer pela outra história, a escandalosa, a que os jornais queriam fixar na mente de seus leitores na década de trinta. A de milionários e magnatas e estrelas de Hollywood, a que depois repeti como um papagaio na nota que escrevi. Mas essa história, iluminada por essas estropiadas páginas, era a entrada para o enigma das estranhas desaparições e mortes em Floreana.

Alguém acendeu a luz na sala, não pude ver quem. Quando escutei passos à distância meu coração começou a disparar. Senti uma opressão no peito, pulei as folhas e me concentrei na parte final do diário. Queria ver o que Harry dizia sobre o sumiço da Wagner e de Phillipson, do envenenamento do doutor Ritter, da morte de Lorenz e do aparecimento de seu cadáver em uma ilha longínqua. Pelo que deduzi da leitura, Margaret vivia se queixando do garoto a seu pai. Não o amava, o achava um idiota. Tanto que não se escondeu quando desceu até a quinta da baronesa no dia de seu desaparecimento, nem inventou uma mentira melhor que a que contou então: que a baronesa tinha subido à sua casa para informar a Lorenz que ia ao Taiti no iate Sans Souci e que, como não o encontrou, deixou o recado com ela. Harry passou o dia inteiro trepado em sua alfarrobeira e, nem a baronesa subiu, nem chegou nenhum iate para levá-la.

Harry conta mais, que viu um submarino duas noites depois do sumiço da Wagner, próximo do entardecer (terá tido algo a ver com o chamado da baronesa através do rádio de Ritter? Viriam levá-la? Trazer-lhe um novo transmissor?). Então, de uma forma muito sucinta, quase de passagem, conta que Margaret assassinou a baronesa. Que o fez com uma enxada, pelas costas. Que sua madrasta tinha a força de um boi e que quando Phillipson se aproximou ela se virou e, com o mesmo impulso, o degolou. Que Lorenz o pressentia porque, quando desceu para procurar a baronesa no dia seguinte, encontrou Margaret provando suas joias e, por isso, temendo o pior, foi embora para que não tivesse a mesma sorte dela, mas nem assim conseguiu se salvar. Uma corrente arrastou sua pequena embarcação até a ilha Marchena e ali ele morreu de sede. Harry também escreveu que a única coisa que nunca pôde saber ao certo foi se Dora envenenou a carne de Ritter, ainda que tivesse razões para isso. Antes de terminar seu relato, descreve sua madrasta enrolando os dois corpos em um lençol, arrastando-os até o cais e, uma vez aí, colocando-os em um barco. Conta que não remou, em vez disso deixou que as correntes a levassem e, quando chegou suficientemente longe da costa, lançou os corpos ao mar. Nas proximidades da ilha havia um santuário de tubarões-touro, Margaret sabia que os corpos não chegariam inteiros ao fundo do mar. Depois disso, a narrativa de Harry perde o ardor. Nada parece fazer muito sentido, o resto são dados: que, quando se soube que a baronesa desapareceu e que o Dr. Ritter morreu, os repórteres não demoraram a chegar à pequena Floreana; que foi com um desses repórteres que Harry escapou; que ficou no continente, trabalhando em uma plantação cacaueira, escondido na mata por mais de uma década para que não o deportassem; que foi aí que tomou conhecimento de que seu pai tinha morrido na ilha, que Margaret ficou com todos os seus pertences, construiu um hotel e que, depois, desenvolveu uma frota pesqueira. Que foi a única sobrevivente e a herdeira universal da Imperatriz das Ilhas Encantadas. Um título, alguma vez disse à imprensa, que nunca buscou. Aí estava, a parte da história que ninguém contava e que tinha mordido meu anzol.

Era perto de meia-noite quando terminei de ler. O bibliotecário tinha saído, as portas deviam estar trancadas. Quem estaria me espionando por trás das estantes? Se alguém queria que eu lesse esses documentos, também havia alguém que não queria (senão, o que tinha acontecido com a minha câmera?). Não quis averiguar, recolhi minhas coisas e saí da sala na ponta dos pés. O corredor estava às escuras, liguei o interruptor e esperei. Nada. Desci as escadas. O medo e a fadiga deviam estar estampados sobre o meu rosto como uma marca d’água, mas me sentia leve. Tinha rasgado o invólucro de um segredo de cem anos com a ajuda de um adolescente fogoso que não entendia nada de disfarces; isso fazia com que o mundo parecesse mais transparente. Cheguei à porta da rua. Estava aberta. Escutei o riso de alguém atrás de mim. Controlei-me e não virei a cabeça. Fui para a rua, me atingiu o ar úmido e sufocante da noite, forte como um sopro de vida. A caminho do hotel pensei, foi só um instante e então desapareceu, que tinha que fazer algo com o que sabia. Mas, como já disse, foi só um instante e depois desapareceu, como uma linha escapando em alto mar.

*

Tradução: Catarina Brandão

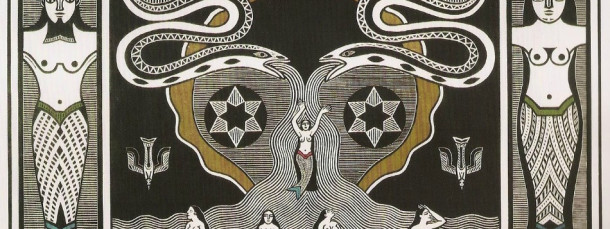

A xilo que ilustra o conto é do artista Gilvan Samico