* Por Alexandre Staut *

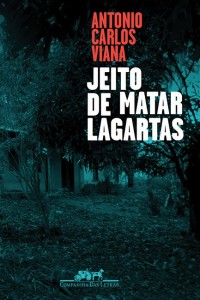

Antonio Carlos Viana é uma unanimidade quando se fala em contos, no Brasil. Seu livro Jeito de matar lagartas é finalista do Prêmio Oceanos de Literatura, anunciado na tarde de segunda-feira. Viana, que morreu em outubro, quando já havia sido escolhido como semi-finalista do concurso, nasceu em Aracaju, foi mestre em teoria literária e doutor em literatura comparada. Atuou como tradutor e professor universitário e escreveu Brincar de manja (Cátedra, 1974), Em pleno castigo (São Paulo, Hucitec, 1981), entre outros livros nos quais o crítico Manuel da Costa Pinto, curador-adjunto do Oceanos, destaca a precisão e o alto teor crítico e social. Na entrevista abaixo, publicada originalmente no blog Études Lusophones, mantido pelo professor da Sorbonne, Leonardo Tonus, Viana falou do seu processo de criação, dos seus personagens e de temas que o perseguiram e alimentaram a sua literatura.

Poderia falar sobre sua relação com os livros e a literatura, assim como dos autores decisivos em sua formação? Minha casa não tinha livros, salvo os da escola. Meus pais tiveram pouco estudo: meu pai era sapateiro e minha mãe costureira. Trabalhavam para sobreviver. Quando criança, nunca fui levado a uma livraria, como os pais fazem hoje em dia. Felizmente, havia a escola. Embora nascido em Aracaju, meu curso primário foi todo feito no Rio de Janeiro, para onde minha família se mudou em busca de melhores dias. A escola era pública e boa. A professora incentivava a leitura e a escrita. O primeiro livro que ganhei me deixou deslumbrado: as fábulas de Esopo, numa edição ilustrada em alto relevo. Era um prazer abrir aquele livro, ler e reler aquelas fábulas. Ganhei porque eu era o melhor aluno em redação. Dali em diante, os livros começaram a exercer uma grande atração sobre mim. E lutava para ganhá-los a cada fim de ano, nas premiações da escola. Terminado o primário, voltei para Aracaju e foi uma descoberta ver que no sítio da minha tia, onde fomos morar, havia um baú cheio de livros. Ali descobri Monteiro Lobato, e mais tarde um livro decisivo na minha formação de leitor: O tempo e o vento, de Érico Veríssimo. Este foi um marco em minha vida. Aí eu já tinha meus doze anos e as cenas eróticas nele descritas me fizeram lê-lo escondido do olhar dos adultos. Os encontros de Ana Terra e Pedro Missioneiro ficaram gravados na minha memória. Eu nem desconfiava que se podia escrever sobre aquilo e achava bonita a forma como Veríssimo descrevia o encontro dos dois à beira de uma sanga, palavra que nunca mais esqueci. Érico Veríssimo foi o passaporte para saltos mais ousados: Jorge Amado, José Lins do Rego. Graciliano Ramos só descobri muitos anos mais tarde. Aí eu já era um leitor compulsivo. Como comecei por um livro com descrições quentes, li Alencar e Machado por obrigação, porque pediam na escola. Já adulto foi que descobri o verdadeiro Machado. Depois vieram Clarice Lispector (A paixão segundo GH me deixou uma noite acordado, lendo sem parar), Kafka, Nelson Rodrigues, Henri Miller, Hermilo Borba Filho, Mário de Andrade e uma infinidade de autores que persigo até hoje.

Quando percebeu que poderia também escrever? Escrever passou a fazer parte dos meus planos desde que estava no segundo grau, mas não tinha segurança nenhuma. Naquele tempo não havia método para o ensino de redação. O professor chegava, dava um tema e a turma que se virasse. Escrevi pouco na adolescência. Fazia poeminhas ruins, destruí tudo. Na faculdade, comecei a escrever crônicas, mas as destruí também. Nunca fico satisfeito com o que escrevo, até hoje. Tenho a impressão de que qualquer texto sempre pode ser sempre melhor do que o que foi publicado. Depois da graduação em letras-francês, em Aracaju, fui morar no Rio para fazer especialização em literatura brasileira, com o professor Afrânio Coutinho. Lá, descobri a poesia de João Cabral de Melo Neto, que terminou sendo o tema da minha tese de doutorado na Universidade de Nice. A descoberta de Cabral acabou com meus sonhos de ser poeta. Depois dele eu não via mais como escrever poesia. E até hoje ele continua sendo o guia da poesia brasileira. Paralelo a ele, descobri os contos de José J. Veiga, e foi ali que vi a possibilidade de ter no conto a realização de meus desejos de ser escritor. Escrevi então os primeiros contos explorando a memória da infância e, para surpresa minha, comecei a ganhar concursos. Estes foram decisivos para eu continuar escrevendo. Por isso, meu primeiro conselho a quem tem dúvidas sobre o que escreve é enviar os textos para concursos. Amigos não são o melhor juiz. Se o júri for bom, confiável, é sinal de que você pode continuar escrevendo sem medo.

Escrever passou a fazer parte dos meus planos desde que estava no segundo grau, mas não tinha segurança nenhuma. Naquele tempo não havia método para o ensino de redação. O professor chegava, dava um tema e a turma que se virasse. Escrevi pouco na adolescência. Fazia poeminhas ruins, destruí tudo. Na faculdade, comecei a escrever crônicas, mas as destruí também. Nunca fico satisfeito com o que escrevo, até hoje

Naquele momento, o que queriam os seus personagens? Meus personagens sempre querem revelar um segredo a que eu mesmo não tenho acesso. Este é o jogo da ficção. Não sou daqueles escritores que planejam o texto. Vou escrevendo, escrevendo, sem saber para onde vou. Parto sempre de um enigma cuja chave não tenho, e que é bom não ter mesmo. Deixo que elas se desenvolvam a partir da linguagem com que se revelam. Esse tom inicial é tudo. O que faz o conto ir adiante é a linguagem e seu ritmo. Na maioria das vezes só sei qual é o final muito tempo depois que o escrevi. Quando o final não vem fácil (e nunca vem mesmo), tenho minhas técnicas para procurá-lo. E o final de um conto é tudo para que o leitor o tome como surpresa. Um bom conto precisa ter um final surpreendente. É aí que entram nossas leituras dos grandes escritores. Machado tem boas lições sobre isso. No meu último livro, Jeito de matar lagartas, muitos finais devem muito a minhas leituras dos contos machadianos.

E hoje, o que eles lhe pedem? Como acho que evoluí na minha forma narrativa, creio que cada vez mais deixo-os livres para se desenvolverem. Entendi que o autor deve interferir o mínimo possível na mente da personagem. Ele, assim que aparece, já traz todo seu comportamento desenhado na forma como a história é narrada. O tom da primeira frase é decisivo para o desenvolvimento da narrativa. Se a frase tiver uma boa pegada, o texto vai em frente. Se não, é preciso recomeçar, repensar a forma de elocução. Uma primeira frase no tom certo faz a história deslizar tranquilamente. Você me pergunta o que as personagens me pedem hoje: sendo conto, continuam pedindo a mesma coisa de sempre – o esclarecimento de algum enigma.

Como disse François Truffaut, quando você não souber o que dizer, visite sua infância até os doze anos e lá estará um manancial riquíssimo a ser explorado. Meus primeiros contos falam justamente da infância. O que o leitor deve ter em mente é que os fatos contados foram transformados pela ficção

Como você trabalha suas histórias? Há uma inspiração inicial? Não acredito na inspiração. Tão bom que ela existisse… A gente sentava diante do notebook e esperava. Assim seria ótimo. Acredito no trabalho metódico de sentar todo dia, à mesma hora, com a cabeça livre de ideias feitas, para escrever. A cabeça precisa estar livre de tudo, sobretudo das preocupações com o dia a dia. O conto pode nascer de uma palavra, de um título que me vem à cabeça de repente, de uma frase que surge inopidamente, da palavra de alguém, de um fato que me contam ou que presencio (nesse caso, é mais raro). Jamais acordei inspirado, dizendo que é hoje ou nunca. Chego diante da telinha do notebook apenas com vontade de escrever, sem a menor ideia do que vai acontecer. Me surpreendo a maioria das vezes com o que me chega. E é isso o interessante de escrever ficção. De repente você cria mundos que nem imaginava. Convive com personagens que parecem reais. Se o autor não tiver essa disposição para as descobertas, acho que escrever ficar muito burocrático, o livro fica sem alma. Por isso, muitas vezes, lemos um autor que planejou todo o seu romance e o romance não nos toca. Um dos objetivos da literatura, do meu ponto de vista, é tocar o leitor. Abrir para ele portas para o inusitado, que nasce antes da forma de dizer que da história em si.

Consigo ver o seu trabalho literário dentro de uma tradição brasileira, em que incluiria Nelson Rodrigues, Josué Guimarães, Murilo Rubião, por exemplo. Estou certo ou não? Poderia falar do seu trabalho em relação à tradição do conto nacional? Se eu fosse me relacionar com algum escritor da nossa tradição, não tenho dúvidas, seria José J. Veiga. Os contos dele que exploram o universo infantil me abriram mil possibilidades de escrita, pois não há universo mais rico que nossa memória da infância. Como disse François Truffaut, quando você não souber o que dizer, visite sua infância até os doze anos e lá estará um manancial riquíssimo a ser explorado. Meus primeiros contos falam justamente da infância. O que o leitor deve ter em mente é que os fatos contados foram transformados pela ficção. Nada daquilo é autobiográfico. Dar esse pulo do acontecido para o ficcional é a chave da literatura. O leitor tem que entrar no mundo da ficção e não no mundo biográfico do escritor. Nem tampouco o escritor deve dizer que aquele fato foi real, que aconteceu. Se for assim, melhor fazer uma reportagem.

O que sempre é matéria-prima para um conto? Tudo pode render um conto, desde que estejamos com o ouvido atento. Uma frase solta ouvida na rua, anoto. Uma que tenho ao acordar, anoto. Se alguém me conta um caso, fico pensando como posso transformá-lo em conto, porque a história bruta, contada, não rende muito. É preciso pensar num outro final, geralmente. Aproveita-se só o miolo. No meu caso, o conto surge mais de uma frase que me vem à cabeça ou de uma palavra que sinto ter potencialidade para dali puxar uma história. O nome de uma personagem que me chega de repente também rende boas histórias. Assim foi com Madame Viola, um conto que está em Jeito de matar lagartas. O sobrenome engraçado veio numa de minhas caminhadas pela praia. Vi uma senhora andando e achei que ela poderia ser madame Viola. Cheguei em casa e escrevi o conto. Entrevistas em certos programas de televisão também me rendem assuntos para desenvolver uma história, alterando lugares, nomes das personagens, porque a ficção precisa de uma manipulação para não ficar parecendo um simples relato.

Sempre digo que todo escritor cria a sua própria teoria literária. Ricardo Piglia tem uma que acho ótima: no conto há sempre uma segunda história que não é contada, o leitor que a descubra. Mas é uma teoria dele, porque há contos e contos

O que não é matéria de conto? O que não é matéria de conto é a vida do contista. Se fôssemos contar a nossa história, seria autobiografia. O que fazemos é pinçar aqui ali e ali sensações que ficaram na memória, como cheiros, lugares, pessoas. Um exemplo: minha infância foi muito marcada pelo cheiro do curral dos animais. Em Cine Privê há um conto em que lido com a memória olfativa e afetiva, “Dia de parir cabrito”. Ali estão as sensações que eu tinha, embora o conto retrate uma mãe que nada tem a ver com a minha. O sadismo no final daquela mulher rindo da tristeza dos filhos é puro trabalho literário. É muito importante a gente situar a história num espaço conhecido, pois ele amplia e concretiza o que nos chega pela memória, esta, sim, uma força descomunal para quem escreve. Vasculhe a memória, pegue os fatos, retrabalhe-os, diria eu a um jovem contista.

Quais as suas dicas para quem quer escrever contos? Antes de tudo, se abastecer dos grandes contistas. Ler todos os que lhe cair nas mãos, desde os grandes até os iniciantes. Ter olhos críticos o tempo todo da leitura. Pensar em outros finais possíveis, quando aquele que temos diante dos olhos não nos satisfaz. Sempre digo que todo escritor cria a sua própria teoria literária. Ricardo Piglia tem uma que acho ótima: no conto há sempre uma segunda história que não é contada, o leitor que a descubra. Mas é uma teoria dele, porque há contos e contos. Então os futuros contistas precisam ter um mínimo (se puderem ter o máximo, melhor) de conhecimento de teoria literária. Não precisa fazer mestrado, mas ler os grandes teóricos e os livros que falam de como escrever ficção. O de David lodge, A arte da ficção, é ótimo. O de Francine Prose, Para escrever como um escritor, melhor ainda. E ler sobretudo a trindade clássica dos contistas: Poe, Maupassant, Tchékhov. No Brasil, Mário de Andrade, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, e também muita gente nova que está publicando a duras penas. Eu procuro acompanhar essa produção. Dela, recomendo o contista pernambucano Walter Moreira Santos. Mora no interior de Pernambuco. Já publicou alguns livros, mas precisa ser publicado por uma grande editora para ser mais conhecido e reconhecido.

Quais as dificuldades em ser escritor fora do circuito Rio/São Paulo? Quando publiquei meu primeiro livro, Brincar de manja(Cátedra, 1974), eu morava no Rio. O livro teve alguma repercussão, tanto que um dos contos foi escolhido para fazer parte da antologia Os melhores contos brasileiros de 1974 (Globo). Depois, fui fazer mestrado, doutorado, e voltei para Sergipe. Ganhei dois concursos nacionais e nada mais aconteceu. Senti que morando em Aracaju, as coisas ficaram mais complicadas. Embora já tivesse três livros publicados, o silêncio da crítica foi quase total. Ou o autor mora no Sul ou não aparece, Hoje já melhorou um pouco. Para chegar à Companhia das Letras, coisa inimaginável para mim daqui minha província, foi preciso que meu filho fosse para São Paulo, mostrasse meus contos a Humberto Werneck, então diretor da Playboy. Ele gostou de cara e pediu que eu fizesse uma seleção dos contos para ele enviar a uma boa editora. Deu certo. Quem fez a seleção e o prefácio foi o grande poeta Paulo Henriques Britto. De primeira, o livro emplacou na Companhia. Sem esse empurrão, creio que até hoje os contos estariam nos meus arquivos, porque eu já havia desistido de publicá-los.

O autor de contos no Brasil encontra dificuldades? Um editor me disse, certa vez, que nem mesmo a Nobel Alice Munro vende contos no Brasil. Concorda? Concordo sim. Vender três mil exemplares de um livro de contos de um autor que não seja Rubem Fonseca ou Dalton Trevisan, é muito difícil. Mas o bom editor não evita publicar contos quando ele percebe que têm qualidade. É uma pena, porque o conto é uma forma de fisgar leitores rapidamente, se o contista for mesmo muito bom. As escolas deviam começar a incentivar a leitura por meio dos contos, pois os jovens têm muita dificuldade de ler textos longos. O cenário da leitura no Brasil seria outro se um professor levasse logo de saída para seus alunos os contos de Maupassant, Tchékhov, Mário Andrade, Murilo Rubião, José J. Veiga, e por aí vai… Mas começam com romances açucarados, longos, e os jovens de hoje detestam isso, diante da rapidez de nossa era marcada pela internet. Alice Munro tem contos longuíssimos, só para leitores iniciados. É como Flannery O’Connor, grande contista, mas também é preciso ter estrada para lê-la. Espero que um dia esse preconceito contra o conto acabe. Creio que está acabando.

Quais os seus próximos projetos? Como estou saindo de uma longa doença (tenho mieloma múltiplo, doença sem cura, mas controlável), o tempo todo tem sido dedicado a ela. Desde maio do ano passado que não escrevo nada, embora tenha arquivos com muitos contos começados. Tenho mania de deixar nesses arquivos frases soltas para depois desenvolver, ou possíveis títulos de contos que um dia poderão ser escritos. O primeiro conto de Jeito de matar lagartas foi assim. Fiquei meses apenas com a frase de abertura. Dia e noite ela me perseguia, até dia em que sentei diante do notebook e o conto veio pronto, por inteiro, inclusive o final, que, como já disse, é a parte mais problemática para mim. Assim que terminar o tratamento previsto para novembro, espero pegar esses arquivos e garimpar os textos mais factíveis, se bem que esse conceito seja muito fluido. Algumas vezes o conto parece não ter futuro, mas quando começo a trabalhá-lo eis que se revela rico de nuances capazes de me empolgar. O trabalho de escrever tem o lado bom, que é esse, o da empolgação; mas também tem o outro, que é quando o texto emperra e parece que não ter jeito. Mas sempre tem jeito. É questão de paciência, trabalho, trabalho, trabalho.

*

Alexandre Staut é escritor e editor da São Paulo Review; é autor do recém-lançado Paris-Brest, memórias de viagem e receitas deliciosas de um brasileiro pelas cozinhas francesas (Companhia Editora Nacional)